Column コラム

木野 雄介

- 私立中高講師

- 歴検日本史博士

コンビニ「高校生立入禁止」問題が問うもの

2025.09.16

一枚の張り紙が社会に投げかけた問い

「〇〇高校生立入禁止(学校承認済み)」

あるコンビニに掲示されたこの張り紙は、このネットニュースを通じて広く知られることとなりました。

「〇〇高校生立入禁止」ミニストップ店舗の張り紙が話題 学校『何も答えられない』

当初「学校承認済み」と記されながら、当の学校は取材に対して回答を控えています。その後、コンビニの本部が内容を「ふさわしくない」と判断し、張り紙は剥がされたと報じられました。

しかし、インターネット上では「迷惑行為をする高校生が悪いのだから、店の対応は当然だ」という意見が大半を占めました。

私はこの風潮に強い危惧を覚えます。一見すると正論に見えるこの反応は、私たちの社会が対話を通じて問題を解決していく上で、極めて重要な視点を欠いているように感じるからです。本コラムではこの出来事を、学校と社会の関係性を築く視点から捉え直してみたいと思います。

分析の視点〜パブリックリレーションズの3原則〜

この問題点を構造的に理解するために、私はパブリックリレーションズの三つの基本原則を手がかりに考えたいと思います。

- 倫理観:集団単位での排除は許されるのか。個人の尊厳は守られているか。

- 双方向性コミュニケーション:ステークホルダー(学校・店舗・生徒)が対等に対話する機会はあったか。

- 自己修正:問題を改善につなげる「学び」のプロセスは示されたか。

これらの視点から、この出来事がもたらした「弊害」を見ていきます。

1:双方向性の欠如と信頼の喪失

一方的な「禁止」は、双方向のコミュニケーションを放棄する行為です。対話の機会がなければ、生徒は疎外感を抱き、学校や地域社会への不信感を募らせるでしょう。表向きの秩序は保たれても、根本的な信頼関係は損なわれます。学校が取材に「答えられない」と沈黙を選んだ姿勢は、この問題を象徴しているのではないでしょうか。

2:学びの機会と当事者意識の喪失

仮に一部生徒の迷惑行為が原因だったとしても、生徒全体を対象とする「禁止」は、学びの機会を奪います。教育の最終目標は子どもが自分で判断し行動できるようになる「自律」にあります。それにもかかわらず、「倫理観」や「自己修正」を実際に経験する場を失わせる対応は、当事者意識の軽視につながります。

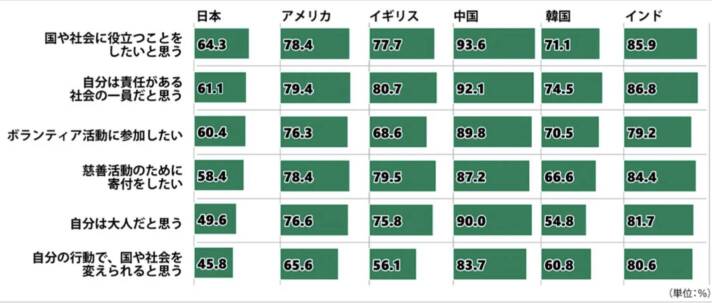

本来であれば、生徒会が主体となって店舗と協議し、ルールづくりを進める道もあったはずです。しかし現実には生徒不在のまま学校と店舗だけで取り決められたようです。これは、日本の若者の意識が低いとされる「18歳意識調査」が示す状況とも重なり、学校や社会が生徒を「子ども扱い」してしまっている姿勢を映し出しています。

(引用元 「第62回「国や社会に対する意識(6カ国調査)」日本財団 2024年)

こうした構図は他の場面でも見られます。近隣からの苦情を理由に、子どもを議論の場に参加させず、遠回りの登下校ルートを強いる学校も少なくありません。大人同士で勝手に決め、子どもだけに負担を押しつける対応は、今回の「立入禁止」と根を同じくする問題だと、私は考えます。

対立から協働へ、「学びの教材」への転換を

学校は、子どもが社会と関わる方法を学ぶ実践の場です。コンビニという身近な社会との接点を、対立の現場から協働の場へと転換する視点が欠かせません。店舗と生徒会が協働してルールを策定したり、生徒会が在校生徒たちへマナーの啓蒙活動を行ったりすれば、この出来事は「禁止の対象」ではなく「学びの教材」として生かすことができたはずです。

かつて私自身も「強制的にやらせる教師」でしたが、2020年の入試制度改革を迎える生徒を預かったとき、「言われた通りにやる」のではなく、自ら当事者意識を持ち、対話して合意形成できる力こそが必要だと痛感しました。その経験からも、生徒が主体的に社会や課題と関わる機会を設けることの重要性を、教師がしっかり認識することを強調したいのです。

「禁止」という安易な結論で終わらせず、関係者が対等な対話を通じて合意形成し、共に解決策を探るプロセスそのものが、学校と社会の健全な関係を築く第一歩となる、と私は考えています。

-

山本 崇雄

2026.01.31

学校広報を「関係づくり」に変えるパブリック・リレーションズ(PR) ーーーAppleの広報戦略から学ぶ、次年度に向けた学校広報の再設計

なぜ「広報戦略」や「マーケティング思考」が学校教育で必要なのか 年が明け、あっという間に1月も終わろうとしています。中学・高校の先生方の中に[...]

-

山藤 旅聞

2025.04.04

ネガティブ・ケイパビリティとパブリックリレーションズ

みなさんは、「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉を聞いたことはありますか?ここでは、ネガティブ・ケイパビリティを「不確実な状況や答えのない[...]

-

木野 雄介

2025.11.10

大阪万博が問う、“正しさ”よりも“関係を設計する”社会へ

10月13日、大阪・関西万博が閉幕しました。 多くの来場者がそれぞれの視点でこのイベントを経験し、学び、何かを持ち帰ったように感じます。 と[...]

-

栢之間 倫太郎

2025.06.30

先生が「わたし」をつくっていく?

こんにちは。サセックス大学で「教育と開発」を学んでいる栢之間です。今回は、学校という場において子どもたちにとっての「わたし」という認識がどのよう[...]

-

楢島 知哉

2026.01.03

日本の教育に、もう一度希望を取り戻すために ―― 対話・倫理・そして自己変革の視点から ――

「日本はもはや先進国ではない」 最近様々な場面でこの言葉を聞くようになりました。この言葉を聞くと、少しショックを受ける方もいるかもしれませんが[...]

-

認定講師の実践

2025.02.23

イベント企画から学ぶ誰ひとり取り残さない学校行事・ホームルーム運営のヒント

パブリックリレーションズ for school 公認ファシリテーターの大槻 侑杜(聖和学園高等学校)です。今回はパブリック・リレーションズ(以下[...]