Column コラム

栢之間 倫太郎

- サセックス大学大学院

- 元小学校教員、新渡戸文化学園外部パートナー

世界の仲間と対話して見えたこと

2025.02.14

こちらのコラムへの投稿は初めてとなります。パブリック・リレーションズ for School の小学校版(ベーシック)の執筆に携わりました、栢之間(かやのま)です。これから私なりの視点から、パブリック・リレーションズや対話の観点について考えていきたいと思います。

私は約10年間、公立と私立の小学校の教師として勤めました。自分なりの教育実践を追求しつつ、いくつかの自治体や学校の方々向けに研修や講演をさせていただいていました。現在は新渡戸文化学園の外部アドバイザーとしてプロジェクト型の学びの促進をサポートしています。

しかし私がこのコラムを通じてお伝えすることの背景には、現場の教師として働いていた経験の次にある、現在の私の所属が大きく関係してきます。もしかすると、いつもの学校現場とは少し異なる視点を提供できるかもしれません。

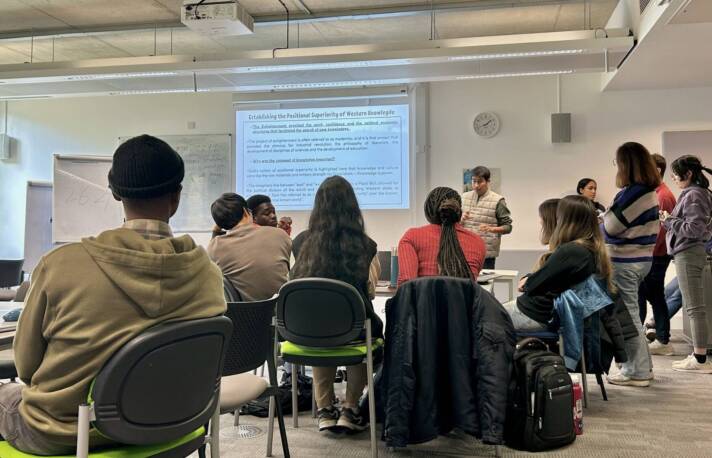

私は現在、イギリスのブライトンという街にあるのサセックス大学修士課程に在籍しています。専門は「教育と開発」です。簡単に言えば、途上国を中心とした各国において、教育がどのように人や国の開発に貢献できるのかを探究する学問です。元々アフリカ地域における教育に強い関心があったため、日本での教師・講師からキャリアチェンジを試みています。

私のコースには欧米、アジア、アフリカから様々なバックグラウンドをもった学生が集まっています。年齢も様々です。そんな環境に身を置いているからこそ、パブリック・リレーションズが重視する「倫理観」「双方向性コミュニケーション」「自己修正」がコミュニケーションの上でとても重要であることが身にしみてわかります。私にとっての初回である今回は、コースの中で感じたパブリック・リレーションズの重要性をお話しします。

コースの中ではよくディスカッションの機会が設けられます。例えば9月はじめの授業では「そもそも教育とは何か」という壮大な問いが出されました。偶然集まったチームで対話をするのですが、これがとても難しい。

そもそもそれぞれが通ってきた教育の文脈が異なります。そもそも教育を受け続けるために自分の努力や地域のサポートが必要だった人。様々な国をまたいで教育を受けてきた人。教育に対して強い疑念をもっている人。様々な人がいるのですから、対話も一筋縄ではいきません。

ここで重要なのが「双方向性コミュニケーション」です。対等に対話を重ねるために、いつも以上に様々な工夫が必要になります。話す順番や時間、話の聞き方や質問の仕方。直接メンバーに確認したことはありませんが、それぞれが良い意味で気をつかいながら対話の場をつくっていっています。多様性に富んだこのような場では、工夫なくしてはみんなが幸せであるという「倫理観」に基づいたコミュニケーションの場をつくることはできないのです。

このような対話を重ねていくと、時折「自分の考えは偏っていたのかもしれない…!」という気づきを得ることがあります。例えば先程の「教育とは」という大きな問いについては最終的に「学校教育とは本当に良いものなのか」という、自分が考えたこともない方向に議論が進んでいきました。エリートのためのみに作用する教育や、国の思想の刷り込みとしての教育を強く経験してきたメンバーの意見から議論が深まっていったのです。これはまさしく「自己修正」の瞬間です。自分の意見を通そうとばかりしていたら、たどり着けなかった議論だと思います。

日本や日本語はよく、ハイコンテクスト型だと言われることがあります。相手の顔色やその場の雰囲気を読みながら、互いに意見や行動を調整していく。そんな経験は学校現場でも多くあると思います。しかし、様々な価値観や背景をもった人が共存する場では、そのような手法はあまり役立ちません。相手の話をよく聞き、正直に問いかけ、対等に対話を重ねる。それを続けない限り、相手との関係性を築くことはできないのです。

これから日本にさらに海外の方が移住し、働くようになるのであれば、この力は必須でしょう。いや「同じ日本人だからわかり合える」という前提も、既におかしいのかもしれません。日本人という定義も曖昧ですし、1人として自分と全く同じ考えを持っている人などいないのですから。子どもたちと共に、我々大人も、真に幸せな世界を目指すためにはパブリック・リレーションズの力を高めていく必要があります。

一度コースメイトに自分の考えをふわっと伝えた後に「you know?(わかるでしょ?)」と聞くと、「I don’t know.(わからん)」と返されたことがあります。相手のことなど、言わなければわからないし、聞かなければわからないのです。「倫理観」「双方向性コミュニケーション」「自己修正」を高めて、相手とのより良い関係性を未来に向けて構築する。私もイギリスで試行錯誤しています。このコラムを通じて、みなさんとも共に考えていけると嬉しいです。

-

山本 崇雄

2026.01.31

学校広報を「関係づくり」に変えるパブリック・リレーションズ(PR) ーーーAppleの広報戦略から学ぶ、次年度に向けた学校広報の再設計

なぜ「広報戦略」や「マーケティング思考」が学校教育で必要なのか 年が明け、あっという間に1月も終わろうとしています。中学・高校の先生方の中に[...]

-

山藤 旅聞

2025.04.04

ネガティブ・ケイパビリティとパブリックリレーションズ

みなさんは、「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉を聞いたことはありますか?ここでは、ネガティブ・ケイパビリティを「不確実な状況や答えのない[...]

-

木野 雄介

2025.11.10

大阪万博が問う、“正しさ”よりも“関係を設計する”社会へ

10月13日、大阪・関西万博が閉幕しました。 多くの来場者がそれぞれの視点でこのイベントを経験し、学び、何かを持ち帰ったように感じます。 と[...]

-

栢之間 倫太郎

2025.06.30

先生が「わたし」をつくっていく?

こんにちは。サセックス大学で「教育と開発」を学んでいる栢之間です。今回は、学校という場において子どもたちにとっての「わたし」という認識がどのよう[...]

-

楢島 知哉

2026.01.03

日本の教育に、もう一度希望を取り戻すために ―― 対話・倫理・そして自己変革の視点から ――

「日本はもはや先進国ではない」 最近様々な場面でこの言葉を聞くようになりました。この言葉を聞くと、少しショックを受ける方もいるかもしれませんが[...]

-

認定講師の実践

2025.02.23

イベント企画から学ぶ誰ひとり取り残さない学校行事・ホームルーム運営のヒント

パブリックリレーションズ for school 公認ファシリテーターの大槻 侑杜(聖和学園高等学校)です。今回はパブリック・リレーションズ(以下[...]